Hace un tiempo les propuse “adelgazar los guiones” de la Misa. Ahora vuelvo sobre una cuestión más importante y también con una propuesta: “desnudemos el altar”.

Leemos en el número 296 de la Instrucción general del Misal romano: “El altar, en el que se hace presente el sacrificio de la cruz bajo los signos sacramentales, es también la mesa del Señor, para participar en la cual, se convoca el Pueblo de Dios a la Misa; y es el centro de la acción de gracias que se consuma en la Eucaristía […]”.

El número 299, por su parte añade que el altar “ocupe el lugar que sea de verdad el centro hacia el que espontáneamente converja la atención de toda la asamblea de los fieles. Según la costumbre, sea fijo y dedicado.”

***

¿Por qué les propongo “desnudar” el altar?

No me refiero al rito que hacemos en Jueves Santo, al concluir la Misa de la Cena del Señor. Apunto a otra cosa más cotidiana.

Vengo observando que, con buena voluntad, el altar (y también el presbiterio) se ha transformado en una especie de mostrador para hacer todo tipo de adornos festivos: carteles, tules, plantas, flores, otros utensilios o representaciones… O se lo cubre con manteles de tal manera que sus formas ya no resultan visibles a los ojos.

En general, los templos de nuestra diócesis poseen altares muy dignos y bellos, hechos de materiales nobles y, en la mayoría de los casos, solemnemente consagrados. Dicho sea de paso, los ritos de consagración del altar son de los más bellos y significativos de nuestra liturgia (oración de consagración, unción, incensación, revestimiento, iluminación, etc.).

No es que estas ornamentaciones a las que me refiero sean de mal gusto. El punto es este: el altar es un signo en sí mismo, demasiado importante y central como para que quede oculto a la mirada de los fieles u oscurecido con otras evocaciones simbólicas. Esas bonitas ornamentaciones no están en el lugar adecuado.

He citado arriba solo dos números de la Instrucción general del Misal romano, pero se podrían leer los demás párrafos, o también lo que dice el Catecismo de la Iglesia católica, o las Praenotanda del Pontifical Romano cuando describe la celebración de la dedicación de las iglesias y la consagración del altar.

***

Buena parte de esas ornamentaciones responde al deseo de catequizar a través de imágenes, mensajes y símbolos. Es un objetivo loable, sin embargo, los ritos litúrgicos y el símbolo mismo del altar poseen ya una fuerza catequística que merece ser conocida y profundizada.

Se trata de la famosa “catequesis mistagógica” que, desde la visibilidad de los signos litúrgicos nos ayuda a hacer el viaje maravilloso hacia el misterio de la Gracia que expresan y comunican los signos visibles.

Como decía arriba: el simbolismo del altar en sí mismo es suficientemente rico de significados para una catequesis inagotable.

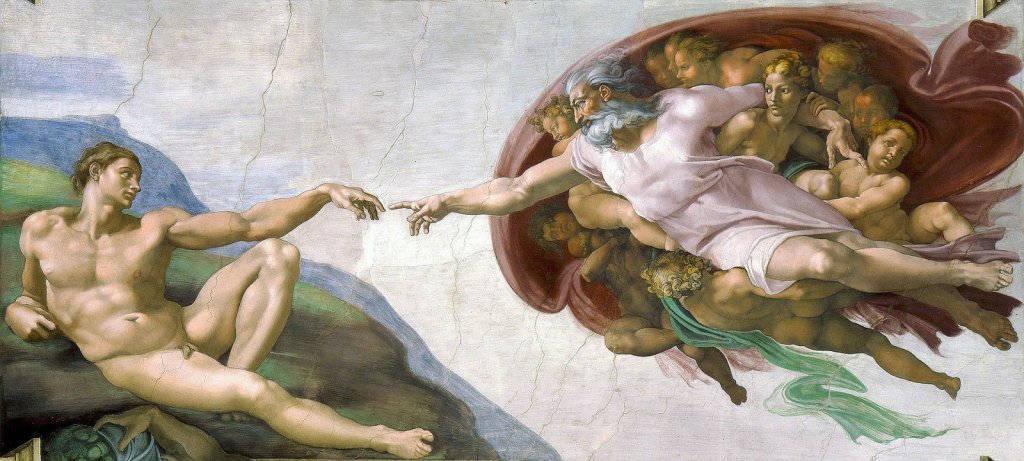

El altar del sacrificio es también mesa del banquete del Cordero. Es Cristo en el centro de nuestras iglesias porque es el centro del cosmos, de la entera historia humana y de nuestra vida. Lo besamos al iniciar y al concluir la celebración, lo incensamos con solemnidad y ante él nos arrodillamos en la consagración…

***

Algunos recordarán las sabias enseñanzas de un maestro de liturgia que tuvimos en el Seminario de Córdoba: el padre Armando Juan Conti sdb. Él decía, refiriéndose a la espontaneidad en la celebración litúrgica, que la misma debía ser cuidadosamente preparada. Entonces nos reíamos con petulancia juvenil: ¿Cómo se va a preparar la espontaneidad? Hoy, con la experiencia de los años y tantas boberías en nuestro haber, podemos apreciar cuán sabia era esa recomendación.

Algo similar podemos pensar de la catequesis a partir de los signos que la liturgia ya posee: para desentrañar su riquísimo contenido tenemos que abrevar en ellos, no en otras fuentes, que pueden ser muy valiosas y legítimas pero que tienen otra lógica.

Uno de los aspectos menos logrados de la reforma litúrgica, (tal como se ha llevado a la práctica, no como fue pensada), es precisamente confundir la dinámica de nuestras celebraciones con la lógica del espectáculo o de otras formas de celebración (por ejemplo, los actos escolares y su modo de celebrar las efemérides). Formas legítimas, por cierto, pero en su preciso lugar profano, fuera del cual resultan cuanto menos “desubicadas”.

En fin, mucho para pensar. Ojalá que estas líneas sirvan para mejorar nuestro culto a Dios en el que se juega la salvación de nuestras vidas.

¿Les parece entonces que desnudemos un poco nuestros altares para que se vean en su belleza y, de esa manera, nos hablen del misterio que evocan?

Debe estar conectado para enviar un comentario.