Cuando los padres de Trento tomaron la difícil decisión de que el culto católico siguiera siendo en latín, previeron que, atendiendo a las necesidades del pueblo, los sacerdotes introdujeran oportunos comentarios que explicaran los ritos.

Al parecer, nunca se concretó esta decisión.

Hemos tenido que esperar al Concilio Vaticano II y su gran reforma litúrgica para que, además de la progresiva introducción de las lenguas vernáculas en el culto, se concretara esta disposición.

Recordemos la meta final: aquella actuosa participatio (participación activa) que es mucho más que “intervenir” en la liturgia haciendo cosas, sino un encuentro vivo con el Misterio de Cristo. Los signos visibles (palabras, gestos, cantos, etc.) nos deben llevar al misterio invisible de la Gracia divina.

De ahí la importancia del ars celebrandi: el arte de celebrar bien el culto divino, dejando espacio real al verdadero protagonista de la liturgia: Cristo que, en el Espíritu, glorifica al Padre y nos santifica, configurándonos con Él.

El sujeto “Iglesia” celebra “por Cristo, con Él y en Él, en la unidad del Espíritu Santo”.

Es bueno recordar aquí aquel gran criterio patrístico que nos ayuda a encontrar la medida justa del arte de celebrar: aquella “sobria embriaguez del Espíritu”, que convoca los sentidos para que abran nuestro espíritu a la alabanza trinitaria. Y eso es un arte, más que una fría técnica: ni reprimir los sentidos, haciendo de la liturgia un acontecimiento fríamente racional; ni exaltar de tal manera las emociones primarias que todo quede en una vivencia puramente sentimental que nos cierra a la voz suave del Espíritu.

Lo repito: arte, no técnica. Pero ¡ánimo! Tenemos de nuestra parte al gran artista de la Trinidad: el Espíritu Santo. Él sí que sabe trabajar estas cosas. Además, están las sabias orientaciones de la Iglesia, recientemente renovadas por el magisterio conciliar. Hay que dejarse llevar, con humildad y perseverancia.

Y, si de magisterio hablamos, escuchemos una página que se refiere al tema que tratamos.

La Ordenación General del Misal romano, por ejemplo, al describir algunas funciones litúrgicas, señala en el nº 105 b:

«El guía que, según las circunstancias, propone a los fieles breves explicaciones y admoniciones para introducirlos en la celebración y disponerlos a entenderla mejor. Es necesario que las admoniciones del guía estén preparadas mesuradamente y sean claras en su sobriedad. Al cumplir su función, el guía permanece de pie en un lugar adecuado frente a los fieles, pero no en el ambón.«

Lo que vale para la liturgia de la Misa vale para toda celebración. Pienso que tenemos que revisar cómo estamos viviendo estas cosas. Creo sinceramente que se nos han salido de madre, tomando una dirección que no nos está ayudando.

Una anécdota entre muchas. Hace algunos años, presidía la Vigilia Pascual en la catedral de San Francisco. Llegado el momento de la liturgia de la Palabra (tan especial en esa noche), hubo tres introducciones: la que el Misal prevé para ser dicha por el que preside, la monición del guía a ese momento de la Vigilia y -también del guía- la que introducía la primera lectura.

¡Tres moniciones con parecida finalidad!

Suelo decir -con un poco de ironía y humor- que nuestros guiones se han transformado en “una Misa dentro de la Misa”. Por eso, me parece que tenemos que poner nuestros guiones a dieta y adelgazarlos un poco (o bastante, según los casos).

Hay que volver a la indicación que nos da la Ordenación General del Misal romano que hemos citado arriba, atendiendo a cómo adjetiva las moniciones: breves, mesuradas, sobrias, y -esto es clave- dirigidas a disponer a los fieles a vivir la celebración.

El dinamismo interior de las celebraciones litúrgicas, con su riqueza de momentos, símbolos y acciones rituales, es suficientemente elocuente por sí mismo para hablar al corazón, despertar la fe y favorecer la comunión con el misterio que celebramos. Las intervenciones deben integrarse en esa dinámica, no sustituirlas o -peor aún- anularlas.

He notado que, para algunos agentes de pastoral -sacerdotes incluidos-, bien intencionados, pero poco formados, de lo que se trata es de despojar de elementos simbólicos a la liturgia para hacerla más sencilla o incluso popular. Lo que suele ocurrir es que, mientras se despoja a la celebración de su riqueza simbólica, se incrementan las intervenciones habladas. La noble sencillez que el Concilio Vaticano II auguró para las celebraciones no implica despojar de símbolos a los ritos litúrgicos con que celebramos nuestra liturgia.

Los argentinos tenemos una expresión que aquí cabría utilizar: nos volvemos “lateros”, alargando los discursos, saturando de palabras la celebración y volviéndola insoportable.

***

Bueno, después de toda esta “lata”, paso a dar algunos tips para esa dieta que adelgace nuestros guiones.

- Regla de oro: moniciones breves, claras y sobrias, dirigidas, sobre todo, a generar la disposición de la asamblea litúrgica para vivir el misterio. No buscamos aclarar ideas, sino favorecer actitudes.

- Eso significa que no tenemos que pedirles a nuestras moniciones que hagan lo que tiene que hacer, por ejemplo, el que tiene a su cargo la homilía: volver sobre el mensaje de las lecturas escuchadas y, con ese mensaje, llevarnos al encuentro con el Señor presente en la celebración.

- Al inicio de la Misa, y para disponer a la asamblea, el guía introduce con una monición breve para genera el clima de fe que necesita la liturgia: hace patente el valor de reunirnos para celebrar, invita a disponer el corazón y, en todo caso, señala el canto que abrirá la celebración litúrgica. Nada más. No resume el mensaje de las lecturas, como en un adelanto de la homilía.

- Si hubiera una ocasión especial, por ejemplo, una Jornada mundial, la fiesta patronal o una intención o circunstancia particular, recomiendo hacerla en la monición que puede seguir al saludo inicial. O lo hace el sacerdote que preside o el guía, pero siempre breve, clara y austera, sin extenderse en explicaciones y comentarios que, en todo caso, van en la homilía.

- Es recomendable que la monición que introduce a las lecturas sea una para todas. No tenemos que adelantar lo que las lecturas nos dirán, pues ellas -san Pablo, por ejemplo- suelen hacerlo mejor que nosotros. La monición comienza invitando a las personas a tomar asiento, espera que todos estén sentados y sencillamente invita a escuchar con fe la Palabra de Dios. En ocasiones basta que solo invite a tomar asiento (es lo que yo prefiero).

- Una indicación para el salmista: diga en voz alta, clara y firme la antífona y responda con el pueblo, también después de cada estrofa. En ocasiones, la antífona es un poco complicada para recordarla. El salmista debe ayudar al pueblo a responder.

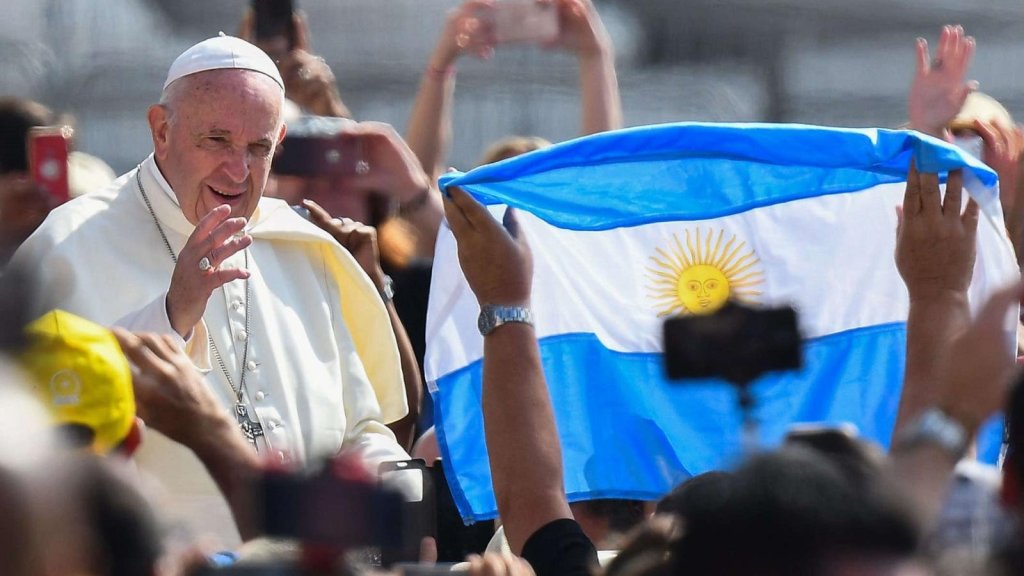

- La oración universal o de los fieles merece alguna clarificación particular. Al redactarlas, téngase en cuenta este criterio: se debe enunciar cada petición en tercera persona; es el pueblo el que ora a Dios directamente. No se deben redactar, por ejemplo, así. “Padre, te pedimos tal o cual cosa”. El guía formula la petición, pero es la asamblea la que dialoga con Dios. Ejemplo: “Pidamos al Padre por nuestro papa Francisco y nuestro obispo para que sean fieles a la misión recibida. OREMOS”. Y toda la asamblea responde (mejor, cantando): “Padre, escucha nuestra oración”.

- No formular demasiadas peticiones. No más de cinco o seis, como dice Jesús: el Padre, que ve en lo secreto, sabe lo que necesitamos. Pocas palabras, pocas palabras.

- Para el resto de las moniciones (presentación de ofrendas, comunión y despedida) vale lo que hemos dicho antes: brevedad y dirigidas a las actitudes más que a desarrollar ideas. En la presentación de ofrendas, se puede destacar el sentido de nuestro aporte material. Y no olvidar la invitación a los cantos procesionales, indicando, allí donde sea oportuno, qué canto hacemos y dónde encontrarlo.

Aquí me detengo, espero que estas reflexiones sean útiles. Las subo a mi blog y mis redes, esperando los aportes, resonancias y comentarios que quieran hacer.

Chau,

obispo de San Francisco domingo 5 de mayo de 2024

Debe estar conectado para enviar un comentario.